灰,是一种尘埃,弥漫于空间的每处角落;灰,是一种中间态,相对于黑和白,灰的存在更为绝对。在项目管理规范建设和执行方面,也存在一些“灰”。企业为了实现经营目标、保障项目顺利交付,管理层授权项目管理办公室(PMO)期望建立一套完善的、严格的项目管理体系和规章制度,并要求项目工作遵守这些管理规范,以便在一致性下正确地处理事情;但有时候,遵循严格的规则制度和政策会遇到障碍,项目组会结合具体情况对规范的意义和适应性发起挑战。如何应对管理的“灰”度和实施“灰”度的管理,就提出了平衡项目管理体系原则性和灵活性的话题。

2、产生“灰”的原因

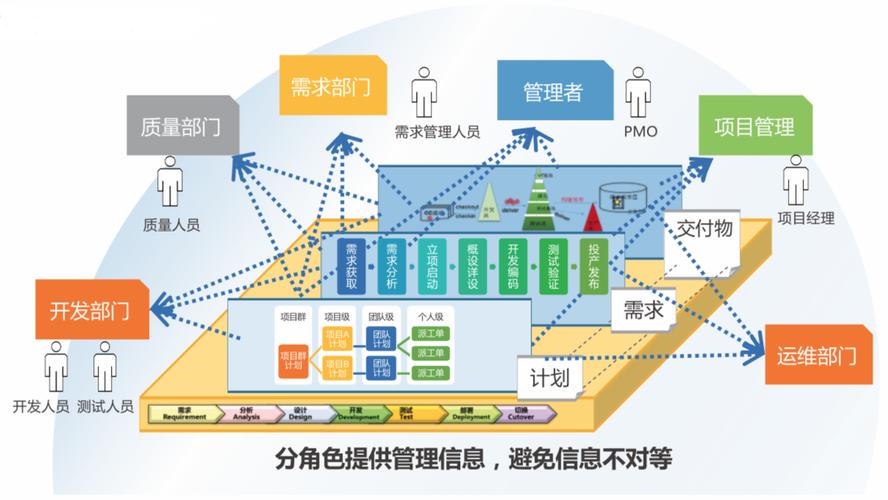

项目管理规范建设不是一蹴而就的,企业项目管理成熟度水平影响项目管理规范的“灰”度。某企业实践中,在项目管理体系建设初期,为了保障项目在成本约束下的按期保质交付,项目管理规范建设聚焦于单项目管理过程、活动的定义和规范化要求;随着对研发项目输入输出关系的关注,项目管理向前端需求、后端运营两端延伸,打造平台型组织,形成了综合需求端、项目端和收益端的三端契约交付管理模式;在多业务融合发展趋势下,又从单项目管理逐步发展到项目集、项目组合管理,形成项目集管理办法,持续关注收益交付、保障组织战略目标达成。因此,项目管理规范建设需要与时俱进,以满足项目管理理论发展和实践要求。

项目管理规范因管理组织而不同,企业组织间、企业内不同管理对象要求不同,项目管理规范建设的驱动力就存在差异。例如在互联网金融行业,业务侧的运营项目关注用户增长和交易提升,追求创新变化;研发侧的交付项目重在软件产品实现,强调实现过程的规范、可控,因此对运营项目和软件项目管理方式必然存在差异;又如软件项目因规模、交付难度和对产品的改造程度不同,可区分为标准型项目和快速项目,分别以瀑布模型和敏捷交付为基础,对项目适用场景、流程、活动又有不同的管理要求。因地制宜、因“项”施策,才能提高项目管理规范的适应性。

3、“灰”的应对

孙子兵法有云:“夫兵形象水,水之形,避高而趋下;兵之形,避实而击虚。水因地而制流,兵因敌而制胜。故兵无常势,水无常形;能因敌变化而取胜者,谓之神。”意即凡事在遵循一般性的原则下,还要保持适当的灵活性,项目管理规范建设和执行亦是如此,可以在如下几个方面应对:

一是识别管理规范的基础性规则、提高规范的普适性。项目管理规范建设要基于企业管理需求、结合业界成熟的理论体系和方法论,既不追求脱离实际的空中楼阁、也不盲目推崇创新;同时要识别管理规范中的基础性规则、即“元规则”,保持“元规则”的相对稳定性,避免过度调整变更。如企业在推行某研发制度时,首先明确了“项目全面覆盖、专家回避选择、分层实施评议、群体决策评审”的基本原则,评议实施方案虽几经优化,但该基本原则的保留和继承保证了评议工作的持续开展。规范建设实践中,需要防范戴着灵活性的帽子、反对原则性底线的“机会主义”。

二是明确管理规范的适用场景,灵活的设置裁剪原则。项目管理规范建设需充分考虑规范适用的场景,依据场景设置不同的管理要求,并明确相关裁剪原则。如企业为了保证研发项目交付后业务侧及时开展运营产生项目价值,项目立项阶段对运营活动规划做前置审核要求,但因不同价值类别项目运营活动开展存在差异,因此明确了适应性的裁剪原则,包括:降本增效类、运营提升类价值驱动项目立项阶段必须输出运营规划、不允许裁剪;法务合规类项目则需匹配监管部门专项审核计划;管理提升类、技术提升类等价值驱动项目,因不涉及运营活动,则可裁剪运营规划、但需提供产品使用手册供上线后参考使用。

三是坚持“先僵化、再优化、后固化”的办法,持续完善项目管理规范。项目管理规范建设后执行初期,为了保证顺利落地,原则上需无差异的、全面系统的推行;优化是僵化后的必然阶段,只有经过僵化执行,能够深入理解规范背后的“元规则”,识别对于不同场景下规范需要改进和优化的地方;固化是将僵化和优化的成果转变为制度和文化,包括管理制度、工具、模板等显性化产物,指导和监督项目行为,以固化管理思想;固化并非是不再改变,而是一种持续更新与优化的机制。项目管理规范从无到有、从有到全、从全到优,是一个持续优化、不断提升规范适应性、降低管理灰度的过程。例如在企业实践中,项目管理规范可按年度实施重大升级;同时为了响应管理过程中的变化,结合组织级项目管理例会等机制,及时收集、研讨、应对项目管理规范执行的适用性问题,并对规范内容做小版本迭代更新和及时宣贯。

4、结束语

原则性和灵活性就是一枚硬币的两面,两者之间,就是度。世界既不是白的也不是黑的,而是有灰度的灰。世异则事异、事异则备变,项目管理规范体系建设、执行和监控过程中,我们应灵活地坚持原则性,时常查一查、拍一拍管理规范中的“灰”,实现管理的权变。(来源:苏项荟 苏宁金融--杜磊)