RISC-V

这里,我们所探讨的RISC-V是一个开放的计算机指令集(或称计算机指令架构,Instruction Set Architecture,ISA)。起源于伯克利2010年暑期的计划2015年开始以基金会的方式去运营,仅用了6年时间,便完成了出货量100亿颗的成绩!

CPU是计算机系统的核心, 计算机指令集则是CPU的传令官。

计算机指令集的位置

中央处理器单元(CPU,Central Processor Unit)是计算机系统的核心。CPU 的功能主要为处理指令、执行操作、控制时间、处理数据。中央处理器主要包括逻辑运算器、控制器和寄存器等部件。同时,CPU 还包括高速缓冲存储器(Cache)及实现它们之间联系的数据、控制的总线。其中,逻辑运算器是多功能的运算单元,主要进行相关的逻辑运算,如执行移位操作和逻辑操作。除此之外,逻辑运算器还可以执行定点或浮点算术运算操作,以及地址运算和转换等命令。控制器则是主要用来对指令进行分析并且能够发出相应的控制信号。寄存器则是用来暂存指令、数据和地址信息。

自从1971年11月15日,美国英特尔公司推出世界第一款商用计算机微处理器 Intel 4004开始,虽然4004仅仅是4位处理器,却开启了CPU的发展史。如今CPU 已经历半个多世纪的飞速发展,芯片制程工艺在摩尔定律的“牵引”下从xx um演进至3nm,芯片的集成度不断提升。(你是否曾好奇,为什么半导体工艺制程是130nm、90nm、65nm、45nm、40nm、32nm、28nm、22nm、14nm、10nm、7nm、5nm、3nm这样发展?真的是摩尔定律的“摩”咒吗?欢迎查阅作者主页文章解惑!

摩尔定律的“摩”咒是天灾还是人祸?)多核技术的出现,使得计算机在芯片基板上可以集成多个CPU 内核,进一步提升了现代处理器芯片的性能。

Intel发布的i9-10900K就 是10核CPU

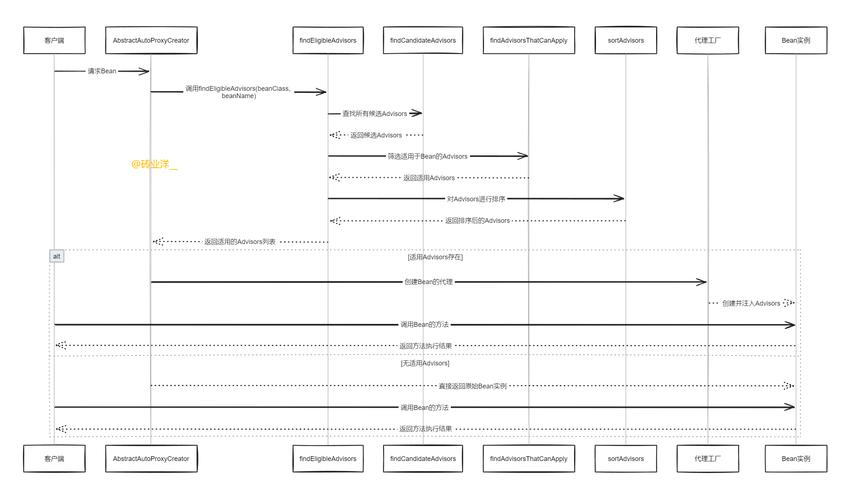

指令集架构是指挥CPU进行控制和计算的沟通协议。计算机指令集,是计算机硬件可以直接识别的命令,是指CPU用来计算和控制计算机系统的一套指令的集合。它由一串二进制数码组成,对应着电路硬件中特定的结构。指令集主要规定指令格式、寻址访存方式、数据类型、寄存器等,是计算机系统中硬件和软件之间交互规范标准。

我们通常所熟悉的计算机软件程序,它其实是不能直接与计算机的CPU进行交互的。在硬件上的执行,一段计算机软件程序,首先会被编译成汇编语言,而后通过汇编器,再翻译成一条一条二进制代码,这些仅由0 和1 组成的机器语言表示,才是能够与计算机CPU进行直接交互的指令。

简单地说,指令集向上承载了整个软件生态,向下规范处理器芯片的设计标准,是计算机系统中硬件和软件之间交互的规范标准

指令集架构以其复杂性可被分类为复杂指令集架构(CISC,Complex Instruction Set Computer)和精简指令集架构(RISC, Reduced Instruction Set Computer)两大类。CISC 和RISC 指令集架构是计算机指令系统的优化发展中先后出现。在计算机发展初期,计算机的优化方向是通过设置一些功能复杂的指令,把一些原来由软件实现的、常用的功能改用硬件的指令系统实现,以此来提高计算机的执行速度,这种计算机系统就被称为复杂指令系统计算机。

冯·诺依曼体系与指令集架构

作为现代计算机架构基础的冯·诺依曼体系(也称普林斯顿结构),是1946年美籍匈牙利科学家冯·诺伊曼提出的。它由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五个部分组成。冯·诺依曼体系是计算机制造的三个基本原则,即采用二进制逻辑、程序存储执行以及计算机。(哈佛结构是另一种主要计算机架构体系。现代的复杂芯片上,已经看到纯粹的冯·诺伊曼体系或者哈佛体系,而大多数能看到是两者融合或者并存的体系。)

冯·诺依曼体系

实现指令集架构的物理电路被称为处理器的微架构(Micro-architecture)。是针对一种特定指令集架构进行物理实现,有时处理器架构设计为满足兼容性,会在电路设计上实现多个指令集架构。由于处理器功能、场景及设计上的差异,基于同一指令集架构的处理器通常也会存在架构差异。

当前三大主流指令集

英特尔公司在1978 年发布的X86架构是目前唯一的主流复杂指令集,垄断个人计算机和服务器处理器市场。ARM 指令集架构作为目前最成功RISC 架构,主导了智能手机和物联网芯片处理器市场。根据英伟达公告,基于ARM 架构的芯片已累计出货1800 亿颗。ARM 架构处理器在智能手机芯片、车载信息芯片、可穿戴设备、物联网微控制器等领域占到90%以上市场份额。2010 年发布的RISC-V 作为从发明伊始即以开源为最大特色的RISC ISA 受到全球学界、产业界的高度关注。全球顶级学府、科研机构、芯片巨头纷纷参与,各国政府出台政策支持RISC-V 的发展和商业化。RISC-V 有望成为X86和ARM 之后ISA 第三极。二、RISC-V的发展史诞生期(1980s):第一代处理器 RISC-I是1980年在伯克利 Dave Patterson 教授主导Berkeley RISC项目中设计而成,就是今天RISC架构的基础。随后,Dave Patterson 教授又在1983年发布RISC-II原型架构,再1984年发布RISCI-III架构,在1988年发布RISC-IV架构。RISC的设计理念催生一系列新架构如MIPS、服务器的王者BM PowerPC以及现在统治嵌入式市场的ARM。开拓期(2010):RISC-V指令项目在2010年始于加州大学伯克利分校,并宣布彻底开源ISA。由于Intel的X86架构指令集存在专利问题,ARM架构指令集的授权又十分昂贵。创始人Krste Asanovic 教授团队决定从零开始设计一套全新的指令集,RISC-V 就此诞生!这里的“ V 包含两层意思:一是,这是伯克利从RISC-I 开始设计的第五代指令集架构;二是,它代表了变化 ( variation)和向量 (vectors) 。快速发展期(2015):2015年,获巨头产业联盟支持RISC-V 基金会成立,旨在聚合全球创新力量共同构建开放、合作的软硬件社区,打造RISC-V生态系统,推动RISC-V指令集被更大范围的采用,以及未来指令集体系结构的进一步演进,产业生态正进入快速发展期。目前基金会有超过327 名成员,包括机构、学术和个人会员。

RISC-V的产业生态

爆发期(2018-今)我国的RISC-V发展现状:

2018 年7 月 上海市经信委发布《上海市经济信息化委关于开展2018 年度第二批上海市软件和集成电路产业发展专项资金(集成电路和电子信息制造领域)项目申报工作的通知》,将从事RISC-V 相关设计和开发的公司作为扶持对象。这也是国内第一个和 RISC-V 相关的扶持政策。

2018 年8 月 SiFive 中国(上海赛昉科技)成立,在中国独立运营。2020 年正式改名为StarFive。

2018 年9 月 中国RISC-V 产业联盟宣布成立,截至2020 年5 月,拥有123 家会员单位。

2018 年11 月 中国开放指令生态(RISC-V)联盟宣布成立,由倪光南院士担任联盟理事长。

2018 年11月 RISC-V 基金会中国顾问委员会宣布成立。

2019 年7月 阿里巴巴平头哥发布高性能玄铁910 RISC-V 处理器。

2019 年8月 兆易创新发布全球首个基于RISC-V 内核32 位通用MCU。兆易创新携手本土RISC-V 处理器内核IP 芯来科技面向物联网联合开发了该MCU 处理器内核。

2020 年3月 基金会总部从美国搬迁到瑞士。基金会宣称搬迁是基于持续保证对开源技术和软件的支持以及规避可能带来的政治风险等诸多因素的综合考量的决定。

2023年8 月,2023 RISC-V 中国峰会今日在京开幕,中国工程院院士倪光南,RISC-V 国际基金会 CEO 卡莉斯塔・雷德蒙德,峰会主席、中国科学院软件研究所副所长武延军,中国科学院计算技术研究所副所长包云岗出席峰会开幕式并致辞,卡莉斯塔・雷德蒙德在大会上做了主旨报告。

2023 RISC-V 中国峰会

RISC-V的优势RISC-V的优势可以总结为开源、简洁、模块化三个方面

首先,开源意味着自由(便宜)、安全(不怕留后门)及可控(不怕卡脖子)。目前,CPU 的两大主流架构 X86 和 ARM的授权壁垒极高。

举个简单的例子就明白了,在移动芯片架构领域,ARM公司处于垄断地位,海思的麒麟芯片如果不能绕过这一障碍,即使解决了工艺问题,能够找台积电代工,但是一旦ARM断供,麒麟芯片依然无法落地。事实上,Arm目前合作的芯片制造公司大约有1000家,但每年赚取的授权费用就高达10亿美元!

真的是躺着就能赚钱!第二,简洁意味着轻量化,意味着低功耗、小体积,因此非常适用于移动设备。

与X86和ARM这两大成熟架构相比,RISC-V架构具备显著的后发优势。计算机架构经过多年演进,更趋于成熟,许多问题已被研究透彻,作为后来者的RISC-V架构可以自然而然的加以规避。同时,没有向后兼容的历史包袱。直观地说,X86和ARM架构的指令多大数千条,而RISC-V架构仅需100余条指令。此外,简洁的架构方案还可有效减少错误发生(毕竟CPU流片成本是极高的)。

第三,模块化意味着多场景的灵活适应性。

正是得益于RISC-V的模块化设计,使得用户可以灵活的选择不同的模块组合进行组合,从而通过一套统架构满足不同应用场景。例如,追求小面积低功耗的嵌入式场景可以选择使用 RV32EC架构,而大型的64位场景则可以选择 RV64G。这种模块化设计正是X 86和ARM架构所不具备的。

RISC-V发展的挑战与机遇刚才我们在其架构特征的基础上探讨了RISC-V架构的优势,同时,这些特征也给RISC-V带来了许多不容忽视发展的阻碍。

首先,就是开源。开源虽然带来了自由、安全和可控。但问题也随之而来,没有主导者RISC-V的开源特性允许用户任意添加新的指令,如果缺乏强有力的主导者,那就意味着,可能将会导致破碎化风险。即未来大家虽然做的芯片都是RISC-V架构处理器,但每一家的指令却又胡不兼容样,大家各行其是,互不买账,最后一手好牌打得稀烂。

其次,是生态。没有生态的产业,扎不了根,施再多的肥也开不了花,更结不了果。尽管我国已有一大批企业掌握了RISC-V架构开源芯片的关键技术,但国内RISC-V产业的生态仍然不够完整,而且主要面向中低端产品。未来的发展需依托产业联盟,构建更为完善的生态系统完善的生态系统。

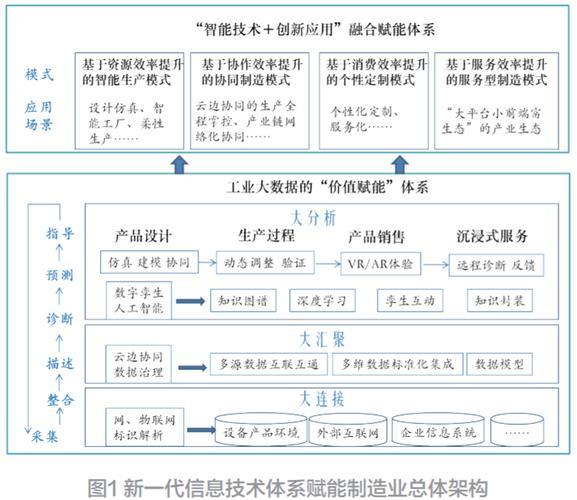

挑战总是与机遇并存的,PC与服务器市场X86架构占据主流,移动手机市场ARM架构的地位难以撼动,以万物互联和AI为核心的工业4.0,其海量的碎片化、差异化、定制化场景需求或可为RISC-V带来空前机遇。

RISC-V的空前机遇

比如,云计算的算力下沉和端设备的算力增长,都将对MCU提出更加多元化的要求,正是RISC-V大展拳脚的机会。

我国的RISC-V产业RISC-V虽然已获众多国家支持,但中国则是RISC-V指令集阵营的中坚力量。2018 年11月8日,中国开放指令生态(RISC-V)联盟在乌镇举行的第五届世界互联网大会上宣布成立,联盟理事长由倪光南院士担任。

国产RISC-V商业产品也不乏亮点。如:

阿里巴巴旗下平头哥半导体,推出的玄铁910 AI 向量加速引擎的64 位16 核处理器平头哥半导体

紫光展锐,已有春藤 5842 和春藤 5882 两款基于 RISC V 的芯片实现量产芯来科技,发布面向AIoT 的超低功耗产品线 N200 系列2018年9月,华米科技,发布了“黄山1 号”,成为全球可穿戴领域的第一颗AI 芯片2019年8月,兆易创新,发布了全球首款基于RISC-V 内核的GD32VF103 系列MCU2023年3月,深度数智,发布全球首款基于RISC-V开发笔记本电脑 ROMA 首次发布2023年8月,赛昉科技,发布了两款自主研发的 RISC-V 处理器内核新产品:昉・天枢-90(Dubhe-90)与昉・天枢-80(Dubhe-80)。赛昉科技发布的 RISC-V 处理器

后记总结下来,一个指令架构要想“有质量的”活下去,最主要的有两点:首先,指令架构是一个生态壁垒极高的马太效应事物,开发者及用户越多,就能越做越强,反之亦然。其次,指令架构的竞争更多的是商业模式的竞争,ARM 架构它之所以能实现了对x86架构的逆袭,根本原因是它在商业模式里采取了更开放的合作方式。

RISC-V的发展现状是,看好这个架构的人多,但真正愿意花真金白银去做的大佬几乎没有,这个世界缺少一个兼具权威(大家都能给面子)与无私(怕是想多了)的合格“领头(替罪)羊”。