图片由杨金东提供

1784年,乾隆四十九年,73岁的乾隆帝第六次南巡,最后一次阅视钱塘江海塘。

眼前鱼鳞般层层垒筑的鱼鳞大石塘,坚不可摧,江潮再凶悍,也无法越过这般铜墙铁壁。

海宁盐官镇的鱼鳞大石塘

这是父辈没有完成的梦想,更是他“战斗”了半个世纪的国家工程。如今,竣工之日在即,他最后一次现场部署关于修筑和增饰塘工的工作。

但是,除了眼前已经落定的海宁老盐仓石塘,他心里还有个疙瘩。

如今杭州余杭和海宁交界的章家庵以西,仅借一条土塘-范公塘护卫,形势单薄。如何加强范公塘一带的防御,大臣们也上书多次,提出各种建议。

乾隆帝其实早已打过腹稿,不能仅限于保护土塘,范公塘一带须一律改建石塘,民生才得以保障。

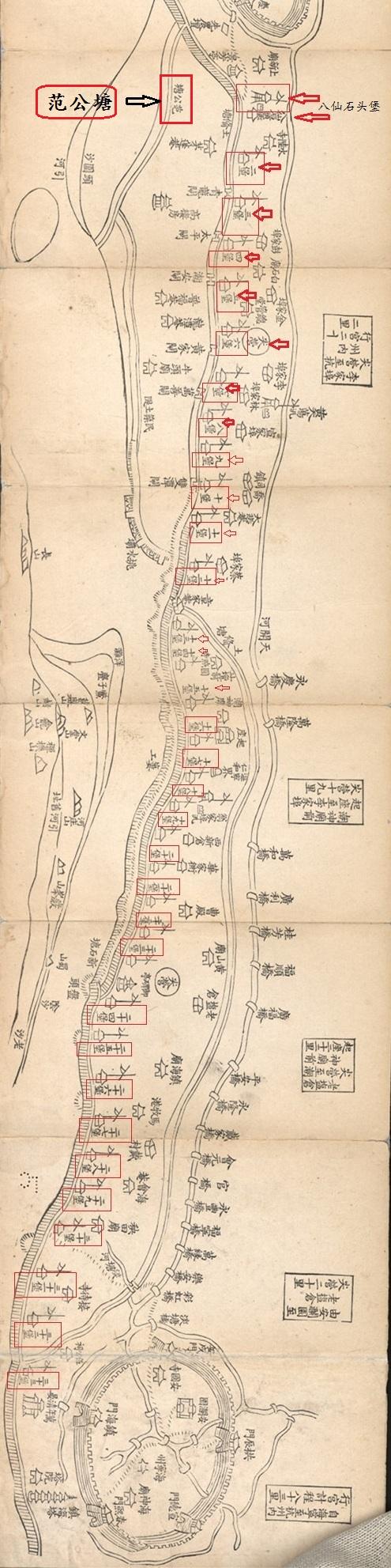

回宫以后,他下拨五百万两库银,“谕令自新建石塘尾起,越范公塘一带,直抵乌龙庙止”,并在图纸上画了一个红圈。

乌龙庙,也就是现在四季青一带。他下令把新修的石塘接筑范公塘,原来的土塘(范公塘)全部修为石塘,也就是在乌龙庙至章家庵一线。

当年底,接筑石塘两千九百三十多丈的工程竣工。

3年后,乾隆五十二年(1787),全部鱼鳞大石塘工程竣工,浙江海防系统最终形成,“以垂永远”。

232年之后,2018年5月至2019年5月,为配合钱江新城二期建设,杭州市文物考古研究所对地块沿线开展考古调查和勘探工作。2018年10月至2019年1月,考古队员对钱江新城古海塘遗址进行考古发掘,首次发现柴塘和石塘并行的双塘结构海塘,首次明确乾隆帝在乾隆四十九年到乾隆五十二年所修石塘的终点位置,确认了古海塘遗址中最重要的地理坐标节点。

钱江新城大王庙路石塘

这一考古发现,成为近日公布的2019年度全国十大考古新发现候选项目。而2020年1月7日,杭州海塘遗址博物馆也正式建成开放。

乾隆帝为修海塘画下的红圈,面对汹涌钱塘江潮水的决断,日复一日的坚守,终于不只是白纸黑字里的一笔浪花。考古发现,让历史的过去和真实的现在,殊途同归,在此汇合。

一

“发现的过程有点神奇。”

杨金东,杭州市文物考古研究所研究员,这六七年一直在和杭州海塘打交道。

但在讲故事前,先给大家厘清几个关于海塘的名词解释。

钱塘江海塘是江南海塘最重要的组成部分,是守护杭嘉湖苏松常镇七府的第一道屏障,是与长城、运河相媲美的古代三大伟大线性工程之一。

阅视海塘,更是乾隆帝六下江南最关心的一件事。

他这样定位南巡的意义:“江左地广人稠,素所惦念,其官方、戎政、河务、海防,与凡闾阎疾苦,无非事者。”

民生、吏治、士子、蠲除、治水,这几件南巡要务,如果让乾隆选一件最重要的,一定是治水。

他说,南巡之事,莫大于河工。这一地区是千百年来的洪灾区,而占尽天下财赋大半的江浙地区的稳定,关系到整个国家的命运。所谓风花雪月,江南绮丽之美,无非是闲来无事之添趣。

因此,治水在乾隆时代,被官方定位成一种国家战略——治水,就是治政。在乾隆帝的努力和领导下,千百万治水勇士完成了那些泽被后人的工程。

治水很重要的一个内容,就是防止钱塘江江潮倒灌,也就是海防。

钱塘江海防工程,也可以叫“塘工”、“海塘”,皇帝理想中的目标,当然是一劳永逸,永绝后患。

但因为江边各段地理环境不同,从做法上来讲,会有土塘、柴塘、石塘之分,都是以巩固江岸、保护流域内耕畜民田不被潮水侵袭为目的,区别在于用料不同,耐久度也不同。

土塘是最早的海塘类型,结构简单,且一直是海塘的主体部分,直到清代鱼鳞石塘修建后,土塘才由海塘主体变成海塘附土。

而作为升级版的柴塘,是个蛮有创意的做法。

2014年,杭州市文物考古研究所在上城区江城路以东的原江城文化宫,发现了吴越王钱镠兴建的五代吴越捍海塘遗址,首次发现海塘铺垫柴草加固等海塘埽工做法。

当然,用过就知道好不好。

皇帝知道,最好的选择当然是石塘,历朝历代统治者都认为,这是土塘、柴塘无法比拟的,可以一劳永逸的海防工程。

2016年7月至11月,杭州市文物考古研究所对常青古海塘遗址进行考古发掘,首次发现宋代至清代不同时代石塘叠砌现象。

常青宋代至清代石塘

清代的钱塘江海防始于康熙年间。而鱼鳞石塘,是海防工程中最坚固的一种,明代,由浙江水利佥事黄光升首创。

顾名思义,规格统一的长方形条石,丁顺上叠,自下而上逐层垒砌并依次收分,缝隙处用糯米浆勾填,再用铁锔箍紧,像鱼鳞一样,层层叠叠,密密匝匝。如果海塘全部用这种办法,是“一劳永逸之图”,但这需要雄厚的经济实力,选人和工程技术上也有难度。

20世纪30年代初的鱼鳞大石塘底椿与条石情况

年轻的乾隆帝说,钱不是问题,“不惜多费帑金,为民生谋一劳永逸之计。”

从乾隆两年到八年,六千多丈的鱼鳞大石塘竣工。

乾隆十六年,他第一次南巡到杭州,江堤巩固,海塘无事,他上开化寺六和塔远望钱塘江,江涛涌动,诗兴大发,“洪潮拗怒尤为已,却数百里时无何。”

第二次南巡到杭州,他第一次骑马巡视海塘,海天一色,即兴写了一首《阅海塘作》。

但是,江潮无端,变,是水的本性。

乾隆二十四年,这一年春天,江水全部冲往北大亹,北岸的塘工受不了了,有决堤的危险。

插播一句,亹(mén),水流夹山,岸若门。钱塘江入海处近萧山为南大亹,近海宁为北大亹,蜀山南别有中小亹。乾隆时钱塘江分别从北、中、南三亹入海,嘉庆时改走北大亹,蜀山一带陷入海中。

北岸危险。

那时候,北岸涨沙后的海宁老盐仓一带还有四千两百丈柴塘,朝廷对处理这一段的态度发生了分歧。有的说,把柴塘改为大石塘,但问题是,塘下全是浮土活沙,木桩根本无法打下去,基础不牢。有的说,不如把柴塘再加固加固。

乾隆二十七年,第三次南巡,三月初一日刚到杭州,第二天就直奔海宁阅示塘工。其实在进入浙江境内,乾隆已经决定,一定要把柴塘改筑成鱼鳞大石塘。

但当他亲自来到现场,看到重达200多斤的夯筑石打下去后,木桩扎下去,根本无法稳固。

乾隆帝只好放弃石塘,照旧加固原有柴塘。同时,他又下令增加柴价,鼓励老百姓售卖,运输柴木。

“弃石保柴”的做法,在他心里总归是个遗憾,睡也睡不着,三更天就醒了,写了一首《睡醒》,表达心中郁闷。回杭当日,他跟皇太后请安,又留下一句“捍御尽心粗擎划,此行或可未云空”。

这件事,乾隆帝一直耿耿于怀。乾隆四十五年(1780),第五次南巡,老盐仓一带的海防环境发生了变化,有利于修筑石塘,70岁的乾隆又奔到海宁,下旨除个别地段无法下桩外,其他全部改筑石塘。

心结打开,父辈几代的梦想,终于可以在自己手里实现。

海神庙御碑亭中乾隆二十七年乾隆帝御制《阅海塘记》,详细记录了当年“弃石保柴”的过程

二

同样是乾隆四十五年,范公塘这一段也受到了冲击,大约的位置,在今天海宁翁家埠-杭州乔司-九堡一段。

得想办法。

乾隆四十七年,乾隆下令在仁和县范家埠、范公塘等处修建柴塘坦水。四十八年,他又下令,再加沉满载石块之大船三十四只于水底,以护塘根,又筑多座范公塘石坝。

“这些沉船在哪儿,也是我们今后想寻找的目标。”杨金东说。

但这些措施的防御效果一直不太好。

“朕于捍卫民生之事,从不靳多费帑金。况该处较现筑鱼鳞石工,所费不过三分之一,尚易办理,俟明岁南巡时,朕亲临阅视,指示机宜,再行筹办。”显然,乾隆帝已经有了初步打算,范公塘改修石塘。

乾隆四十九年,第六次南巡,也是最后一次。73岁的他有两件事要做,一方面继续督促巡视海宁老盐仓石塘的最后完工,实现半个世纪以来的梦想。第二,实地勘视范公塘,对改筑事宜正式做出决定。

“至范公塘一带,亦必需一律接建石工,方于省城足资永远巩护,著自新筑石塘工止处之现做柴塘及挑水段落起,接筑至朱笔圈记处止,再接筑至乌龙庙止,亦照老盐仓一带做法,于旧有柴塘、土塘后一体添筑石塘,将沟槽填实种柳,并著拨给部库银五百万两,连从前发交各项帑银,交该督抚据实核算,分限分年,董率承办工员实力坚筑……以期海疆永庆安恬,民生益资乐利,该部即遵谕行。”

这段话信息量极大。我们一一划重点。

首先,乾隆要求做柴塘、石塘的“双重保险”结构,也就是说,之前不够坚固的柴塘,乾隆帝并没有废弃。

2019年,杨金东对钱江新城相关地块做考古调查,他从五堡开始,很快发现了柴塘遗迹;六堡,也发现了,柴塘露了一个头。

然后到了七堡,大王庙路,这里在拆迁,他碰到几个钉子户,刚开工,人就找来了,不让挖。

钱江新城大王庙路柴塘迎水面

塘,必定就在大王庙路之下。杨金东想,海塘两边也有一些附属设施,既然路上无法动,就往两边找找。

他往西边一路找过去,发现了条石。

这里竟然还有石塘!

他很兴奋,之前在九堡发现了石塘,没想到七堡也有石塘。

条块石塘,由迎水面的条块石塘和背水面的附土两部分组成。条块石塘共由17层纵横交替的条石和块石垒砌而成,石塘底部为深约6米的成排木桩基础。

石塘底桩

他清理了30多米,又碰到一个钉子户,只好跳过,继续找。

“有发现,但有破坏,再往前找,又露头了,又断了。”在这个断面,他决定布探方正式发掘。

“这里断得非常整齐,是专门规划过的一个面,显然是工程的结尾。而且再往前找,没有找到任何跟海塘相关的迹象。”这是考古人的经验和敏感。

这个探方编号T4,位置正好位于石塘终点,条块石塘——条石和块石垒砌结合,自海宁翁家埠向西延伸至七堡。

终点处的条石十分整齐,层层叠压,共发掘出十三层条块石,通过横向对比保存完好的海塘,发现T4中海塘破坏层数为四层,此段海塘应为十七层。底层条块石之下,以钉在泥土里的木桩为基础,木桩直径约17厘米,长约6米,排列非常密集。

迎水面条石上,还发现有方形,椭圆形,X形及其他几何形状的图案,应为备料时的标记图案。“其他点没有发现过类似图案,说明在工程结尾的地方对石料做了特殊规划。”

石塘符号

上下层条石间相互错缝叠压,石料琢凿平整,砌石之间紧贴以白灰弥缝。

也就是说,清乾隆49年-52年所修的石塘,为翁家埠至七堡石塘,终点位置搞清楚了,正是七堡。

还有一件事也得到了确认。

明嘉靖年间,浙江水利佥事黄光升在海盐不仅首创了鱼鳞石塘构筑法,还以《千字文》的字号为海塘编号、分段。

古海塘上,每隔二十丈竖有一座石碑,相当于现在的里程桩,上面刻有一个字号,从“天地玄黄”的“天”字号开始顺序排列,一直到“焉哉乎也”的“也”字号结束,然后继续从头开始。官员写周报时,通过石碑上的字号段,只要说哪个字号哪侧多少丈被冲了,就可以迅速确定方位采取措施。

那么七堡这个终点位置,对照《千字文》是什么字号?

原来是“西恭”。

但是,为什么这个字号是两个字的“西恭”,而不是一个字?

杨金东说,乾隆三十二年,南北两岸海塘全部编上了字号,翁家埠至乌龙庙的字号就在现在的备塘路上。而范公塘上的编号都是在千字文前加个“西”字,以示区别。

“以前的勘探点发现了很多不同类型的塘,现在有了关键的坐标点,就可以和原来的字号对应起来。文献里要求修多少,多少规格,是鱼鳞石塘,还是条块石塘,还是柴塘,有没有偷工减料,工程质量怎么样?考古材料和文献史料都能串联起来,为我们以后研究每个点位的考古发现资料历史背景提供极大帮助。”杨金东说,接下来的研究,要和《千字文》的字号一一对应,这也是一件工作量很大的事情。但坐标明确了,就可以继续找,接下来,他准备把备塘路这一线找找清楚。

“这一段修过石塘,也修过一段柴塘,文献里老是叫它‘老土塘’,是不是纯土的?这是接下来海塘考古很重要的一个点,要把它搞清楚。”

杭州七堡R21-1地块鱼鳞石塘和条块石塘

三

这次发掘最重要的一个发现,不止是发现了终点位置,还发现了双塘。

杨金东说,考古发现,自终点位置七堡向北,直至海宁翁家埠,存在柴塘和石塘并行或交互叠压的双塘结构海塘。

石塘是新修的,对照文献记载,正是乾隆四十九年开始修的。石塘迎水面外5米至40米的距离处,修筑有柴塘。潮声路以西直至三堡船闸段,均为柴塘,由迎水面的木桩柴条和背水面的夯土组成。一层青灰色黏土和一层柴条铺筑交替叠砌而成,柴塘上用三排木桩固定。

很多人可能要问,既然已经改修一劳永逸的石塘,为什么原先的柴塘不废了呢?

当年,很多大臣也这么想。清朝的岁修制度,每年都要维修,这个柴塘可以拆掉了吧。

钱江新城大王庙路柴塘顶面

乾隆帝应该又想到了上一次南巡,在海宁老盐仓石塘前,面对柴塘和新石塘的抉择。

他亲自部署改筑工程,回銮途中,他却对官员千叮咛万嘱咐,石塘修筑完工之前,千万保护好柴塘,因为江潮无情,随时涌来,石塘还没有修好,又把本来还有护卫功能的柴塘给拆了,那不等于“开门揖盗”,功亏一篑?

70岁的老人家,一个多么细心又劳心的皇帝。

这一次南巡,面对杭州范公塘,他依然实地查看,小心谨慎。

修海塘,常常设有坦水,指的是海塘基部前滩地上用排桩夹石构筑成的护堤工程,等于保护海塘基础的一处设置,我们现在江边也能看到。当年修石塘时,原本的柴塘没拆,一直当做坦水在用,乾隆实地视察后,觉得很对,还提出了“重障”,就是双重保障,岁修还得修,柴塘还得保护。

乾隆帝有一首诗《题土备塘》:土备塘云海望脩,意存未雨早绸缪。石柴诚赖斯重障,是谓忘唇守齿谋。

“重障”到底是什么东西,过去一直不懂。这一次,考古不仅发现了石塘和柴塘的双塘结构,也确证了“重障”的意思,何为“唇齿相依”,什么做法,距离有多远——两条塘贴得很近,最宽20米,窄的就叠压了,有了确凿的“实体版”。

杭州七堡R21-1地块柴塘和鱼鳞石塘

四

请注意,乾隆那段旨意里还有一个重要的信息:朱笔圈记处。

修海塘得写月报,叫“沙水情形图”,每个月报一次折子,这个月哪里涨潮了,哪里退潮了,哪里又被冲了,哪里涨沙了,都要仔细记录。

(手机向左旋转)乾隆四十六年正月十四日

有一次,大臣在折子里写,大概修到十堡这里,就可以了。

乾隆觉得不好。用红笔在图纸上画了一个圈,应该再往西边修一点。

“章家庵以西石塘工尾至朱笔圈记处止改建2120丈。”

从海宁翁家埠到乌龙庙这一段海塘,不到五千丈。其中有一段2120丈,是急修段,因为潮水冲击比较厉害。而“朱笔圈记处”到乌龙庙段为缓修段,工程没那么着急。

乾隆四十八年四月初二日,另一处“朱笔圈记处”

那么,这个“朱笔圈记处”在哪个位置?以前大家都不知道。

“后面所有的文献提到修海塘,都会说‘朱笔圈记处’。但过去很多人读不懂,因为皇帝平时经常有批示,也是画个红圈。但这个红圈,和修海塘的红圈不一样,是专门指急修段的石塘终点在哪里。我们读文献时,知道有这么一个点,但是实际究竟在哪里,没人知道。”杨金东说。

而这次考古发掘的结果表明,除了刚才讲到的石塘终点位置向北直至海宁翁家埠存在柴塘和石塘并行的双塘结构海塘,更有意思的是,终点处往南,直至乌龙庙,考古队员发现,只存在柴塘加附土塘的单塘结构海塘。

终点处,是个关键转折点,这和文献所说乾隆帝旨意里的“朱笔圈记处止改建”正好对应了起来。也就是说,七堡这个终点,正是乾隆画了一个红圈的位置。

时空穿越,古代的坐标和现代的坐标终于对应起来了。

乾隆五十五年三月二十七日

那么,七堡至乌龙庙段的缓修段,为什么后来也没有修?

乾隆五十一年,大臣们奏报,这一段塘外涨沙较多,且钱塘江江面逐渐向南走,北岸潮冲的危险大大降低,奏请暂时不修,仅对柴塘做岁修,待潮水再起变化时再修也不迟。乾隆接到奏报后认可了这一说法,所以一直到现在这一段还只是单塘结构。

自乾隆四十五年高宗南巡阅视塘工发出改筑指令,至五十二年(1787)各工全行告竣,6070丈鱼鳞大石塘屹立于钱塘江北岸,成为高宗心目中最伟大的工程之一。

故事讲到这里,你有没有发现,乾隆帝对治水,谨慎,执念,思考周全,一切亲力亲为,而不是坐在皇宫里,下一个指令就好了。

有一个数据,仅乾隆六次南巡的三十三年间,每年因治水消耗的岁修银平均在三百万两以上。他知道,这么多钱,如果用到点子上,还好,如果用人失当,不止钱白花了,还会因疏漏造成更严重的海潮泛滥生灵涂炭。他说过,治水工程关系到老百姓的生命,如果没有思考深入就下决断,庸碌者只知道遵命照搬,那是会犯大错误的。

故宫出版社宫廷历史编辑室主任王志伟说,乾隆帝对河工海防只相信自己的亲力亲为,这是他心中长期以来坚持的信念,在筹划防洪和督促官吏方面,起到了极其重要的作用。

所以,南巡途中的“行在治水”,以皇帝为中心,他走到哪里,就针对当地的河工、海防进行巡视、考察、指示、督办。亲临阅查,面授机宜,然后大家讨论,最后他会自己做一个皇帝的判断。然后监督,最后还要亲自回访验收。以南巡的历史和治水的结果看,乾隆这套方法是很成功的。

乾隆五十四年(1789),已经78岁的高宗念及筑塘之功,依旧踌躇满志:

“……海塘之筑,一劳永逸,要未尝非疏瀹与堤防并用。朕数十年临视图指,不惜数千万帑金,以为闾阎计,大都平成矣。”

【多知道一点】

20世纪80年代以来,杭州市文物考古研究所联合相关单位先后多次对钱塘江古海塘遗址进行考古调查。

尤其是2014年完整揭示五代捍海塘以来,为配合基本建设,勘探确认多处古海塘遗址,并对多处古海塘遗址进行考古发掘,揭示出五代至明清不同时期不同类型的古海塘,为研究古代土木工程技术和水利技术提供了详实可靠的实物资料。

钱塘江古海塘作为重要历史地理坐标,对研究杭州古代城市发展史和钱塘江流域历史地位的发展演变具十分重要的意义,也为钱塘江古海塘遗址保护与利用规划编制,及后续海塘申遗提供客观准确详实的资料。

读完故事后,我们也来看看这些年海塘考古发现中的重点。

【确认不同时期古海塘线形分布】

结合平安里五代钱氏捍海塘遗址发掘,对沿线进行物探考古调查,确认五代钱氏捍海塘的线位,在今天建国路、江城路、复兴路至六和塔一线。

确认明清钱塘江北岸海塘的线位,在今天转塘狮子口、五浦河北岸、之江路、复兴南街、闸口、秋涛路、常青石塘路、老杭海路、三角村、月牙湖乔司监狱至翁家埠一线。结合古地图信息和语言学研究情况,通过实地调查,确认五安路、绿景路、严家路、备塘路、九横路、博卡路至老杭海路一线为明代的海塘。

确认明清钱塘江南岸西江塘和北海塘的线位,在今天麻溪坝、茅山闸、碛堰山、虎爪山、三江口、半爿山、西兴永兴闸、老塘路、长山横塘头、新塘、衙前、坎山、瓜沥、党山至益农一线。

【对各类型海塘的年代有了初步判定】

根据地层堆积、出土遗物情况,结合碳十四测年数据,对各类型海塘的兴修和使用年代有了初步判断。

竹笼石塘修筑年代为五代,沿用至宋代。

柴塘始筑年代为宋代,技术沿用至清代,并有改进。钱江新城二期发掘的柴塘为明清时期。

条石海塘的始筑年代为宋元,一直使用至清代,营建工艺和技术逐步成熟,先后经历了条块石塘、丁由石塘、大石塘、鱼鳞石塘的演变。

常青石塘发现的宋元至明清石塘叠压关系为罕见现象。

钱江新城二期发掘发现鱼鳞石塘打破丁由石塘现象,亦发现石塘叠压柴塘现象。

【参考文献】

王志伟《乾隆南巡与“行在治水”》,《紫禁城》,2014

和卫国《乾隆朝钱塘江海塘工程经费问题研究》,《清史研究》2009年第3期