在当今社会,教育改革已成为推动教育事业发展、适应时代需求的必然选择。然而,要确保教育改革项目取得预期成效,建立科学合理的监测与评估指标体系至关重要。

教育改革项目的监测与评估指标体系的建立,首先需要明确其目的和意义。其目的在于全面、客观、准确地反映教育改革的实施过程和效果,为决策提供依据,及时发现问题并进行调整,以保障改革的顺利推进和目标的实现。其意义在于促进教育公平,提高教育质量,优化教育资源配置,推动教育创新与发展。

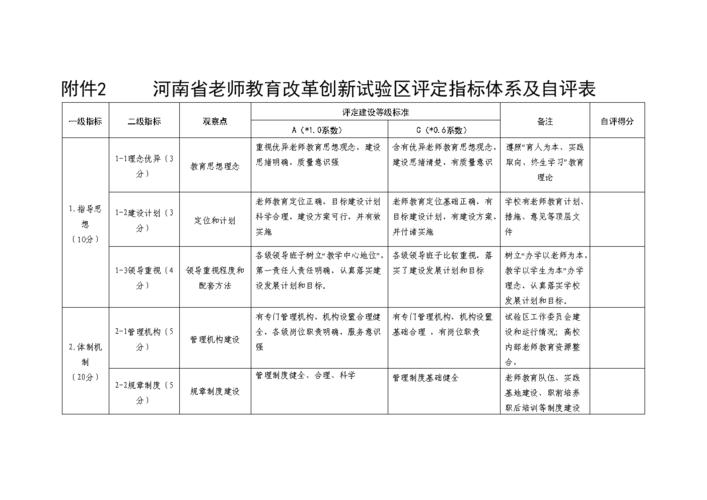

在构建指标体系时,应遵循一系列原则。科学性原则要求指标能够准确反映教育改革的本质和规律,具有理论依据和实践基础。全面性原则确保指标涵盖教育改革的各个方面,包括学生发展、教师素质、教学方法、教育资源、教育管理等。针对性原则强调根据不同的教育改革项目和目标,确定具有重点和特色的指标。可操作性原则则要求指标易于获取和测量,数据真实可靠,评估方法简便可行。

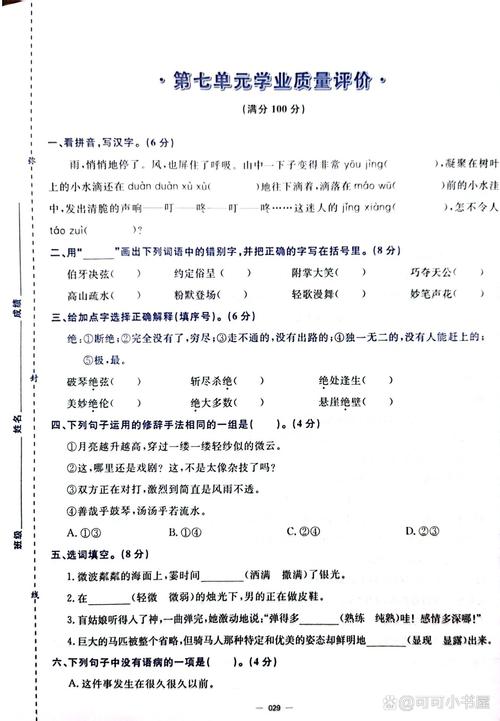

学生发展方面的指标是体系的核心之一。学生的学业成绩是基础,但不能仅仅局限于此。还应包括学生的综合素质提升,如思维能力、创新能力、实践能力、社会责任感等。同时,要关注学生的学习兴趣、学习动力、学习习惯的培养,以及心理健康和社会适应能力的发展。

教师素质是影响教育改革成效的关键因素。相关指标可以包括教师的教育理念、专业知识、教学能力、教育技术应用能力等。教师的培训与发展情况,以及教师对教育改革的参与度和认同度也应纳入考量。

教学方法的创新与应用是教育改革的重要内容。指标可以涵盖教学模式的多样性、教学手段的现代化、课堂互动的有效性、学生主体地位的体现等方面。

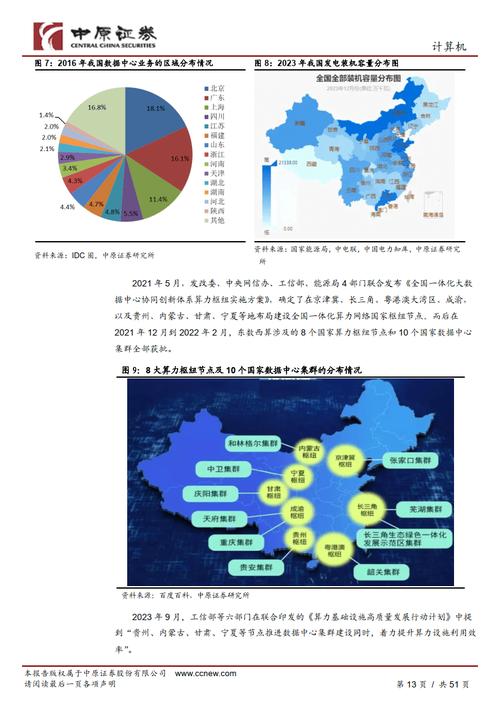

教育资源的配置和利用效率也是不可忽视的指标。这包括学校的硬件设施,如校舍、教学设备、图书馆资源等的配备情况,以及软件资源,如课程资源、数字化教学资源的开发与共享。同时,要考察资源在不同地区、学校、学科之间的分配均衡性。

教育管理的水平直接关系到教育改革的组织与实施。管理机制的科学性、决策过程的民主性、执行力度的有效性等都应作为评估的指标。

此外,教育改革项目的社会影响力和公众满意度也是重要的衡量维度。可以通过调查家长、社会公众对教育改革的看法和评价,了解改革对社会发展的贡献。

为了确保指标体系的有效实施,还需要建立健全相应的监测与评估机制。明确责任主体,加强数据收集与分析,定期发布评估报告,及时反馈评估结果,并将其与激励机制和问责制度相结合。

总之,建立科学合理的教育改革项目的监测与评估指标体系是一项复杂而系统的工程,需要综合考虑多方面的因素,不断完善和优化,以更好地服务于教育改革的实践,推动教育事业的蓬勃发展。